|

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este artículo publicado en "Ciencia Hoy" (Vol. 13, Nº 74 abril/mayo 2003) para su difusión a través de FABA Informa.

Elena L Matos, Dora Loria

Área Investigación, Instituto de Oncología

"Ángel H Roffo", UBA

Los estudios epidemiológicos sobre el cáncer han desempeñado un papel protagónico en señalar

que los tumores que se desarrollan en distintos órganos obedecen a causas predominantemente ambientales. Esta disciplina desempeña, por lo tanto, un papel central en la evaluación de las medidas para prevenir las diversas formas de cáncer:

El uso de vacunas y antibióticos y la mejora de las condiciones sanitarias de las poblaciones hicieron posible la prevención y/o el tratamiento de numerosas enfermedades infecciosas. A raíz de esto el cáncer se tornó en una de las principales causas de mortalidad, motivo por el cual aumentó el interés en poder actuar sobre él.

El cáncer en sí no es una enfermedad de reciente data. Autopsias realizadas en momias del antiguo Egipto mostraron la presencia de tumores en sus huesos y sugirieron también la posibilidad de la existencia de otros procesos neoplásicos. Escritos médicos chinos y árabes describieron síntomas de lo que puede suponerse eran enfermedades malignas. En el siglo IV a.C., en tiempos de Hipócrates, muchos tipos de tumores ya habían sido reconocidos y descriptos clínicamente. De hecho fue el mismo Hipócrates quien introdujo el término 'carcinoma' (en griego karkinoma) para designar al cáncer. Este término proviene de karkinos (cangrejo en griego).

Los tumores que se desarrollan en distintos órganos no sólo presentan morfología, manifestaciones clínicas y pronósticos distintos sino que también obedecen a causas diferentes. La epidemiología ha sido una de las disciplinas que más ha contribuido a llegar a estas conclusiones. Por eso desempeña un papel central en la evaluación

de las medidas para prevenir las distintas formas de cáncer.

¿Qué es la epidemiología?

Se define a la epidemiología como el estudio de la distribución y determinantes de estados o acontecimientos relacionados con la salud, en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio en el control de los problemas sanitarios.

El interés primario de la epidemiología son los grupos de personas y no los individuos aislados. Por lo tanto el epidemiólogo, a diferencia del clínico, se ocupa de la población de la que provienen los pacientes. El clínico se pregunta: ¿qué le ocurre a este paciente?, ¿qué puedo hacer para tratarlo? El epidemiólogo, en cambio, se plantea cuáles son las causas principales de muerte o incapacidad de una determinada población y qué puede hacerse para reducirlas. Los objetivos del estudio de la distribución de una enfermedad en una población pueden resumirse diciendo que este tiende a responder las siguientes tres preguntas:

-¿Quién? Esto es, ¿qué tipo de personas presenta un mayor riesgo? ¿Hay diferencias en la aparición de una determinada enfermedad según el sexo, la edad y el nivel socioeconómico?

-¿Cuándo? Esto es, ¿cómo cambia la frecuencia de la enfermedad con el tiempo? ¿Qué pasa con poblaciones nacidas en distintos períodos? ¿Es posible definir una tendencia determinada en estos aspectos?

-¿Dónde? Es decir, ¿hay diferencias en la incidencia de una enfermedad entre distintas regiones de un mismo país o entre diferentes países?

La pregunta complementaria a las anteriores es ¿por qué? Esto es, ¿cuál es la causa que determina que algunas personas o grupos presenten mayor o menor riesgo de desarrollar una determinada enfermedad (en nuestro caso un determinado tipo de cáncer) que otros?

Observaciones realizadas en el curso de los últimos cien años señalaron que la incidencia y la mortalidad por cáncer varían marcadamente de forma importante en distintas áreas geográficas. Se ha observado, además, que en algunas poblaciones que migraron, la incidencia de tumores tales como el de mama y el de estómago cambió marcadamente, aproximándose, en una a tres generaciones, a las de los países de adopción. En la Argentina, por ejemplo, donde en 1914 el 30 por ciento de la población era inmigrante, las mayores variaciones se encontraron en los tumores del aparato digestivo. Se observó que las tasas de mortalidad en inmigrantes disminuían para cáncer de estómago y aumentaban para cáncer de esófago, acercándose a los valores observados en la población argentina nativa. La variación geográfica y las mencionadas variaciones en los inmigrantes, indican que los determinantes primarios de la ocurrencia de un tipo de cáncer dado, no son genéticos sino ambientales y/o relacionados con los estilos de vida como, por ejemplo, el hábito de fumar. Por ese motivo, para poder actuar sobre los factores determinantes e implementar medidas adecuadas de prevención a nivel de la salud pública es necesario conocer la situación particular de cada área geográfica de un determinado país.

Epidemiología descriptiva en la Argentina

El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo, solamente excedida por las enfermedades cardiovasculares. Se estima que en el mundo se producen más de 10 millones de casos nuevos de cáncer por año y que en el lo mismo período más de 7 millones de muertes son causadas por esa enfermedad.

En la Argentina el cáncer es la segunda causa de muerte (después de las enfermedades cardiovasculares). En 1999, de un total de 289.543 defunciones ocurridas en el país, 53.207 se debieron a tumores malignos, con una tasa cruda (o bruta) de mortalidad por cáncer de 145,5 por cada 100.000 individuos (figura 1).

Ampliar

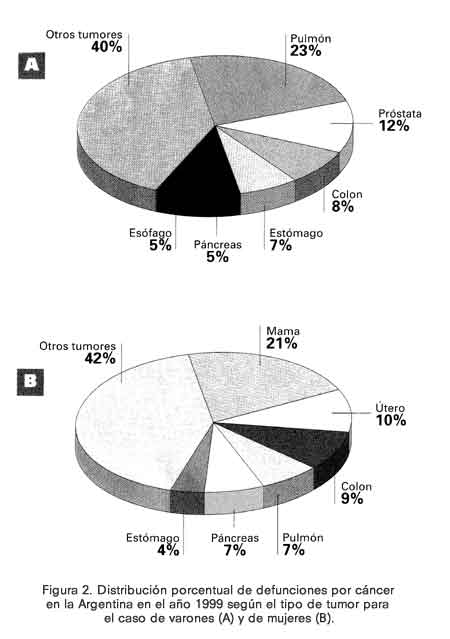

La primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en los varones es el cáncer de pulmón, con una tasa cruda de mortalidad de 38,1/100.000, lo que significa que cada 100.000 hombres, de cualquier edad, cada año mueren 38 a causa de este tipo de cáncer. En el caso de las mujeres el cáncer de mama es la primera causa de defunción por cáncer, con una tasa cruda de 26,3 por cada 100.000 mujeres por año (figura 2).

Ampliar

Ampliar

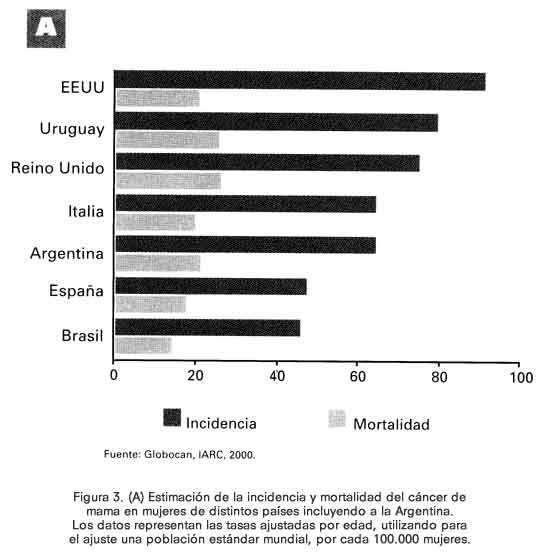

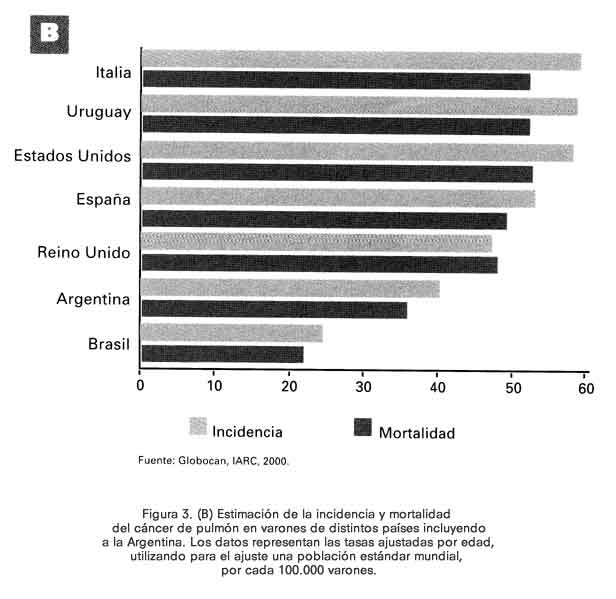

Estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2000, muestran que la epidemiología del cáncer en la Argentina tiene un patrón intermedio entre el propio de los países desarrollados y el de los en vías de desarrollo.

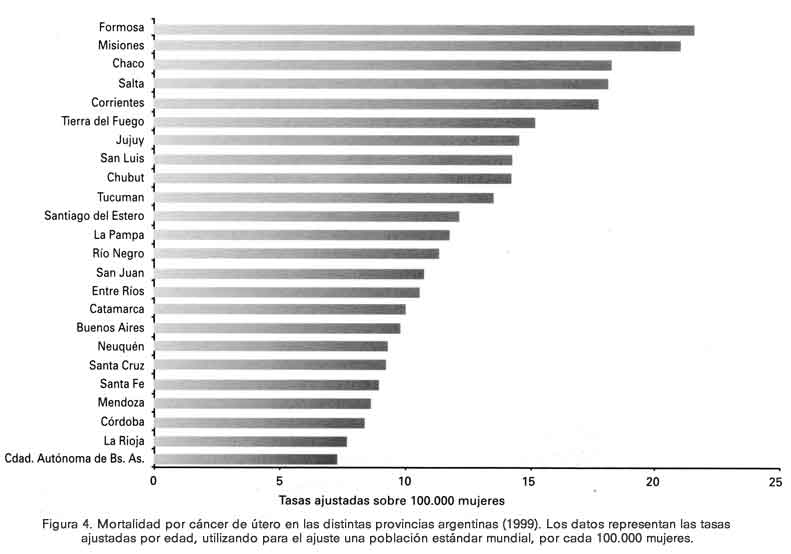

Se han observado significativas diferencias en la mortalidad entre diferentes regiones del país, en especial para algunos tumores. Un ejemplo claro es la mayor mortalidad por cáncer de útero que se observa en las provincias del Norte del país (figura 3), donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es más alto.

Ampliar

Esta situación se explicaría por una menor práctica de procedimientos preventivos, tales como el test de Papanicolau (que permite la detección temprana de cánceres de la vagina o del útero) y por una consulta tardía, esto es, la que se realiza cuando las mujeres ya tienen lesiones invasoras.

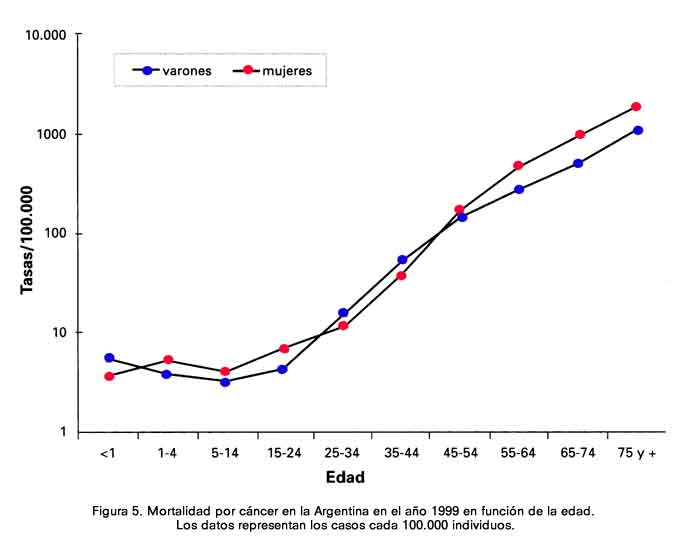

Es importante tener en cuenta que cuando se quieren hacer comparaciones de prevalencia, incidencia o mortalidad entre distintas localidades, provincias o países, no se debe comparar solamente el número total de casos o de defunciones. Hay que considerar el tamaño de la población, la distribución de edades en la misma y el período de tiempo en estudio, ya que la prevalencia, incidencia o mortalidad por distintos tipos de cáncer dependen de estas variables. Por ejemplo, dado que el riesgo de cáncer aumenta con la edad, una población con una proporción elevada de individuos de edad avanzada tendrá más riesgo de cáncer y, por lo tanto, una mayor tasa cruda de mortalidad que una población más joven (figura 4).

Ampliar

Por lo tanto es incorrecto comparar dos poblaciones utilizando tasas crudas, lo correcto es utilizar tasas ajustadas por edad.

En cuanto a la incidencia del cáncer, los datos se obtienen por medio de las estructuras denominadas registros de cáncer con base poblacional, que recogen sistemáticamente la información sobre todos los casos de residentes en un área geográfica determinada ocurridos en un determinado período de tiempo. La actividad y resultados de los mismos es importante no sólo para evaluar las medidas de prevención primaria a tomar sino también para diseñar programas de tamizaje (screening) para la detección precoz del cáncer.

En la Argentina existen dos registros de tumores con base poblacional, que recogen los datos del departamento de Concordia, Entre Ríos, y el sur de la provincia de Buenos Aires, cuyos resultados han sido aceptados por su calidad para ser publicados en el próximo volumen de la serie Cancer lncidence in Five Continents de la IARC (Agencia Internacional de investigaciones sobre el Cáncer), Lyon, OMS, juntamente con datos de alrededor de 150 registros de tumores con base poblacional del mundo.

Los tumores propios de la infancia presentan menores diferencias geográficas que los de adultos, tanto en su incidencia como en su mortalidad. Se han comenzado en el año 2000 actividades tendientes a conocer la incidencia de estos en todo el país.

Identificación de factores de riesgo

El conocimiento de las causas del cáncer en los seres humanos proviene primariamente de estudios epidemiológicos que comparan grupos de poblaciones o categorías de individuos que comparten determinadas características. Los métodos utilizados se basan en observaciones hechas entre los mismos.

Lo que buscan los epidemiólogos es identificar los factores de riesgo y conocer la asociación existente entre estos y la presencia de cáncer. Dichos factores de riesgo pueden ser exposiciones ambientales u ocupacionales a productos de conocido poder cancerígeno, como por ejemplo el asbesto, hábitos como el de fumar o costumbres dietéticas como la baja ingesta de frutas y verduras, agentes infecciosos como el virus del papiloma humano, o rasgos constitucionales, como la presencia de un determinado patrón genético. Las asociaciones encontradas pueden ser positivas -a mayor número de cigarrillos fumados, mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón-, o negativas -cuánto más alta la ingesta de frutas y verduras frescas, menor probabilidad de desarrollar cáncer de estómago-.

Varios factores de riesgo pueden actuar simultáneamente, y presentar interacciones entre sí, aumentando o disminuyendo el efecto que tienen individualmente. Se conoce, por ejemplo, desde hace tiempo el sinergismo entre la exposición a asbesto y el hábito de fumar en la formación de mesotelioma pleural. Existen métodos de análisis epidemiológicos que permiten identificar aquellos factores de riesgo que tienen una acción independiente de otros factores concomitantes.

Además de establecer si existen asociaciones específicas entre exposiciones y cáncer, se trata de cuantificar la fuerza de asociación, y de encontrar qué relación existe entre la dosis del agente promotor del cáncer y la aparición de la enfermedad. Esto permite establecer por ejemplo cuántas veces más riesgo de contraer un cáncer de laringe tienen los bebedores de alcohol que los no bebedores y si el riesgo aumenta en proporción a la ingesta diaria de alcohol.

Es importante también poder conocer el riesgo atribuible a un determinado factor. Por ejemplo, saber qué porcentaje de los casos de cáncer de pulmón es atribuible al cigarrillo. Esto es, si se eliminara el hábito de fumar, ¿cuántos casos de cáncer de pulmón se evitarían? Un estudio realizado en Buenos Aires encontró un riesgo atribuible de 85 por ciento para el hábito de fumar entre los varones, lo que significa que eliminando el cigarrillo se evitarían 85 de cada 100 de los casos de los tumores de pulmón producidos en la población estudiada. En el estudio se incluyeron solamente varones, porque en nuestro país la mortalidad para cáncer de pulmón en las mujeres es todavía baja, comparada con los Estados Unidos. En dicho país esta localización es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, habiendo superado al cáncer de mama ya en la década del 90.

Como ya se ha dicho, uno de los papeles más importantes de las investigaciones epidemiológicas es establecer las bases para la introducción de medidas preventivas.

Por ejemplo, en la Argentina, como en otros lugares del mundo, se sabe que los individuos con melanoma estuvieron más expuestos a las radiaciones solares que los que no tienen esta forma de cáncer. Esto justifica recomendar la disminución de la exposición a las radiaciones ultravioletas, particularmente en individuos cuyas características, como el color claro de la piel, los ojos y el pelo, los hace más susceptibles.

Conocido un factor de riesgo, es posible la prevención aun antes del conocimiento de los mecanismos biológicos de la enfermedad. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres que se realizan periódicamente el test de Papanicolaou tienen menor riesgo de tener cáncer de cuello uterino, o en caso de tenerlo, menor riesgo de tener lesiones avanzadas, era conocido antes de que se supiera que el virus del papiloma humano (HPV) estaba involucrado en este tipo de cáncer.

Hoy en día la identificación de factores de riesgo requiere una estrategia multidisciplinaria, con la colaboración de científicos, sociólogos, profesionales de la salud pública y demás personal sanitario. La incorporación de marcadores biológicos en la investigación epidemiológica y el desarrollo de la epidemiología genética son solo algunos ejemplos de dicha estrategia.

Lecturas sugeridas

DOS SANTOS SILVA 1, 1999, Epidemiología del cáncer: principios y métodos. Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, Lyon, Francia.

MATOS E, LORIA D, VILENSKY M, GARCíA C, 1997, Atlas de Mortalidad por Cáncer, Argentina 1989-1992, edición: LALCEC y Comité Argentino de Coordinación Programa Latinoamérica contra el Cáncer.

MATOS E, VILENSKY M, BOFFETTA P, KOGEVINAS M, 1998, 'Lung cancer and smoking: A case-control study in Buenos Aires, Argentina', Lung Cancer 21:155-163.

PRINCE MA, LORIA D, HERRERA L, MATOS E, 1997, Argentina, Concordia, In: Cancer Incidence in Five Continents, Vol VII. Ed: Parkin DM, Whelan, SL, Ferlay J, Raymond L, Young J., IARC, Sc. Pub 1143: 94-97.

PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD. Ministerio de Salud, República Argentina. 2000. Estadísticas Vitales. Información básica 1999. Serie 5-Número 43. Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria. Subsecretaria de planificación, control, regulación y fiscalización. Dirección de Estadística e Información de Salud.

IARC. Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon, OMS: www.iarc.fr

* Por cuestiones de espacio se ha eliminado la Figura 1 del artículo original, así como el recuadro "Algunas definiciones".

Las Autoras

|